不同类型的艺术作品与场馆之间可以形成多层次、多维度的互补效果,主要体现在以下几个方面:

国画/书法与古典/园林式场馆:国画的散点透视、留白意境与中式建筑(如亭台楼阁、古典厅堂等)的框架、借景、移步换景的空间哲学相契合。场馆本身成为画作的延伸,画作则为场馆注入了精神性与文化气韵,共同营造了一个完整的、可游可居的审美世界。

油画与“白盒子”式美术馆:油画的焦点透视、强烈的光影和色彩需要中性、纯净的展示环境。“白盒子”场馆通过均匀的灯光、简洁的墙面和开阔的空间,最大限度地消除干扰,使观众的注意力完全聚焦于作品本身,强化了作品的视觉冲击力。

雕塑与具有纵深/流线的场馆:圆雕和浮雕需要观众从多角度观看。具有复杂空间结构、拱顶、长廊或中庭的场馆(如历史建筑、现代艺术中心),其自身的建筑线条、光影变化和参观动线,能引导观众的视线和身体移动,与雕塑的三维实体形成动态的对话,丰富了作品的观看体验。

装置艺术与特定场域:装置艺术的核心常常是“场域特定性”。艺术家利用场馆的独特物理特性(如废弃工厂的工业感、地下室的密闭感)、历史文脉或社会功能进行创作。作品与场馆互为血肉,场馆不仅是容器,更是作品的材料和主题本身,创造出不可复制的整体艺术体验。

传统架上绘画(国画、油画):通常采用一种静观的、保持距离的审美方式。场馆通过控制人流、设置合适的观赏距离和光线,来维护这种专注、内省的观看仪式。

雕塑:鼓励观众环绕行走、触摸(在允许的情况下),是一种身体介入的、触觉的体验。场馆需要提供安全的环绕空间和流畅的参观动线,以支持这种多感官互动。

装置与行为艺术:极大地突破了传统观展模式。它们常常邀请甚至要求观众走入作品内部,成为作品的一部分,或与表演者共存于同一时空。场馆的角色从展示空间转变为发生事件的舞台,需要管理观众的参与度和流动性,确保艺术概念的完整实现。

历史文物/古代艺术与历史遗址/纪念性场馆:在宫殿、故居中展示与之同时代的文物,能产生强大的灵晕效应。场馆的历史厚重感为作品提供了最原始、最权威的注解,极大地增强了作品的历史真实感和文化神圣性。

当代艺术与工业/非传统空间:在废弃火车站、旧厂房、购物中心等非传统场馆展示当代艺术,形成一种批判性的张力。艺术的先锋性与空间的非艺术历史痕迹并置,能激发观众对城市变迁、消费文化、艺术边界等社会议题的思考,赋予老旧空间以新的文化生命。

静态作品(绘画、传统雕塑)与恒定空间:作品本身是静态的,场馆通过稳定的灯光和布局,营造一个超越时间的永恒感,让观众沉浸在作品的内在时间里。

动态艺术/新媒体艺术与可变空间:录像、数字艺术、光影装置等本身具有时间性。场馆需要提供黑暗环境、复杂的声光电设备和支持技术,将空间转化为一个动态的、沉浸式的黑盒子或体验舱,使观众完全被作品的时间流和感官信息所包裹。

总结来说,艺术作品与场馆的关系远非简单的内容与容器。它们之间可以形成意境上的融合、视觉上的强化、身体上的引导、语境上的互文、观念上的碰撞等多种互补效果。一个成功的展陈,正是通过精心策划这种互补关系,从而升华艺术本身,并重新定义场馆空间的意义。

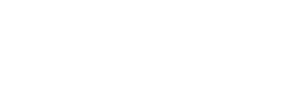

“山河相望 豫疆情深”热烈庆祝新疆尔自治区成立70周年暨豫疆各民族交往交流交融(河南援疆)展

2025年,正值新疆尔自治区成立70周年,河南省对口支援新疆哈密市和兵团第十三师新星市15周年,也是中国式现代化哈密实践迈进新阶段的关键之年。展览旨在有形有感有效讲述河南援疆故事,弘扬豫疆两地人民携手共进的团结精神,推动对口援疆工作加大力度、突出重点、增强合力,促进新疆社会稳定、民族团结和高质量发展,为铸牢中华民族共同体意识、推进中华民族共同体建设贡献河南力量。

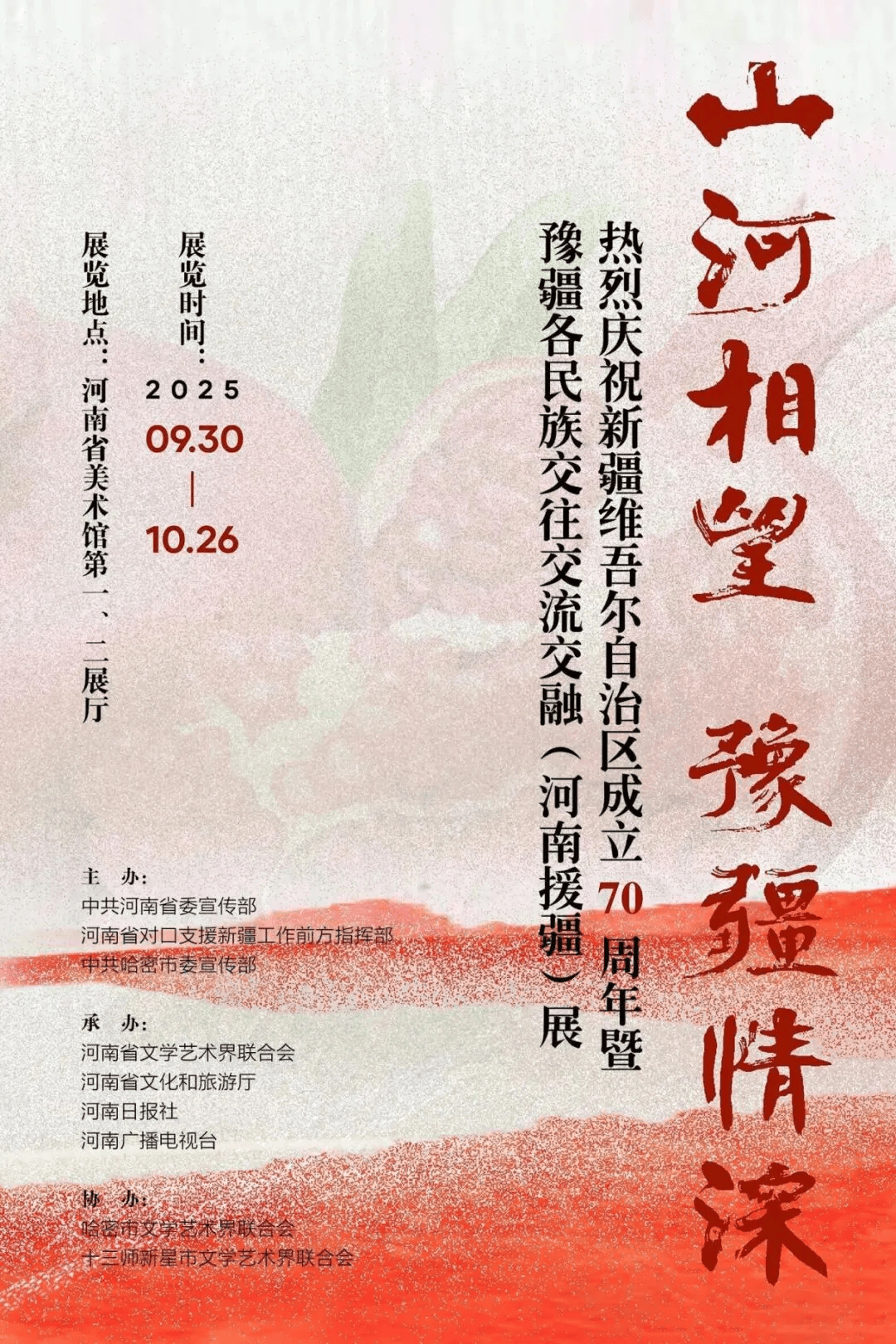

郑州站是展览6城巡展的第3站。展览以“纪念抗战胜利八十周年”为主题,内容丰富,形式多样。中央戏剧学院舞台美术系边文彤、孙晓红、张华翔、曲明、吴侠、崔晓东、高峰等7位教师的作品参展,有戏曲、话剧、音乐剧、歌剧、舞剧等多个剧种,涵盖舞台设计、灯光设计、服装设计和化妆设计等专业。展出的200件舞台美术作品不仅展现了中央戏剧学院舞台美术系教师多年教学与创作实践的积累,还为观众搭建起一座跨越时空的红色艺术桥梁,传递出抗战精神的时代价值。展览空间设计注重舞台美术情景环境感,观众可以沉浸其中,感受红色艺术的感染力。

本次展览共展出胥建国的29件雕塑作品、77幅素描手稿,以及4幅浮雕作品,系统呈现其从基础研习到理论创新的完整脉络,尤其是新理性主义雕塑理念的演进,为当代雕塑发展提供了学术范本。

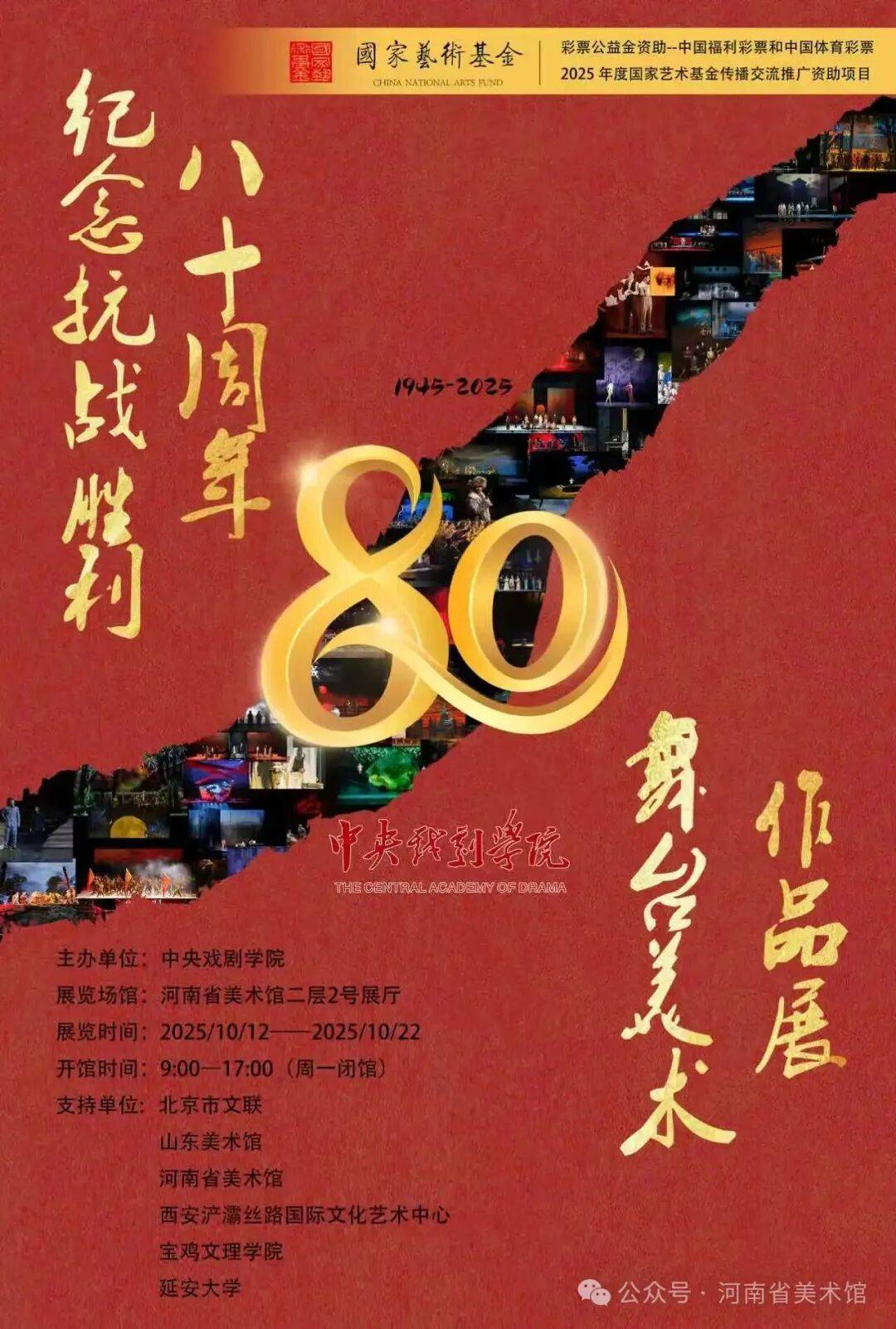

展览汇聚了河南省内外众多杰出艺术家、设计师及郑州航空工业管理学院艺术与设计学院师生的最新力作,展品涵盖玉雕、银饰、陶瓷设计、漆器、家具设计、培育钻石、传统工艺创新等多个门类,形式多样、内涵丰富。

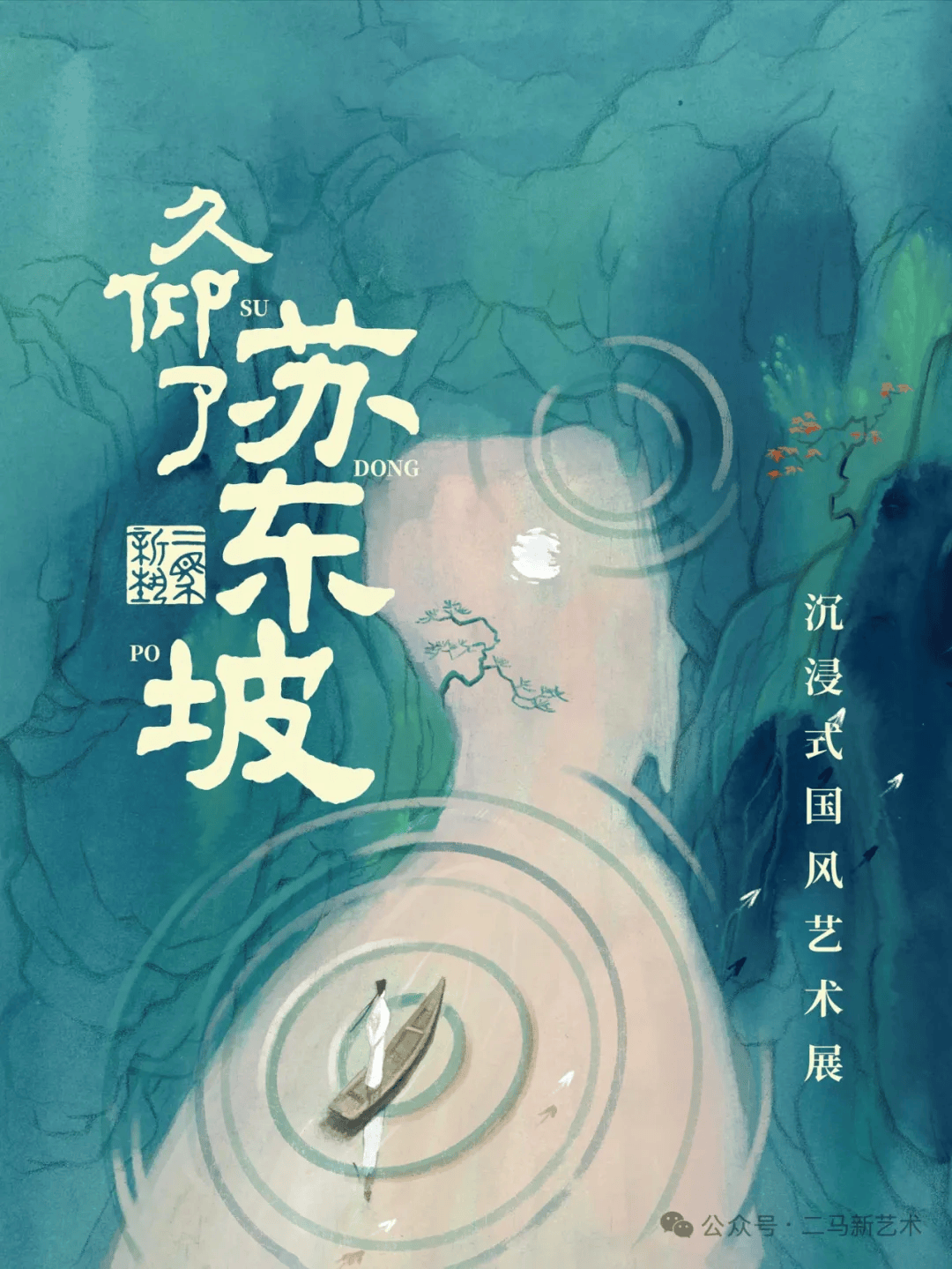

本次展览通过沉浸式艺术体验,深度解构苏东坡的人生旅程。展览以苏轼的第一人称视角展开人生叙事,借助画作、故事、艺术装置、光影动画等多种艺术表现形式,为观众立体展现一个真实可感的苏东坡。

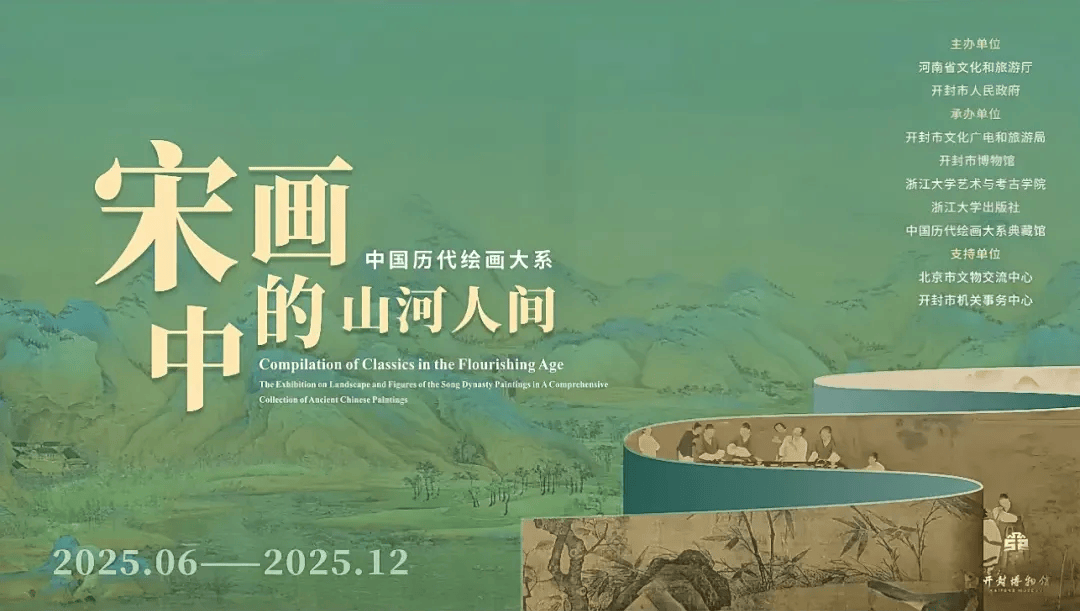

为更好地展现宋代艺术雅正多元的繁荣景象,以及丰富的文化意涵,开封市博物馆推出专题展览“盛世修典——‘中国历代绘画大系’之宋画中的山河人间”,依托“中国历代绘画大系”《宋画全集》部分,甄选出307幅作品进行展出,其中更有以宋代画家马远为代表的三幅宋画原件。

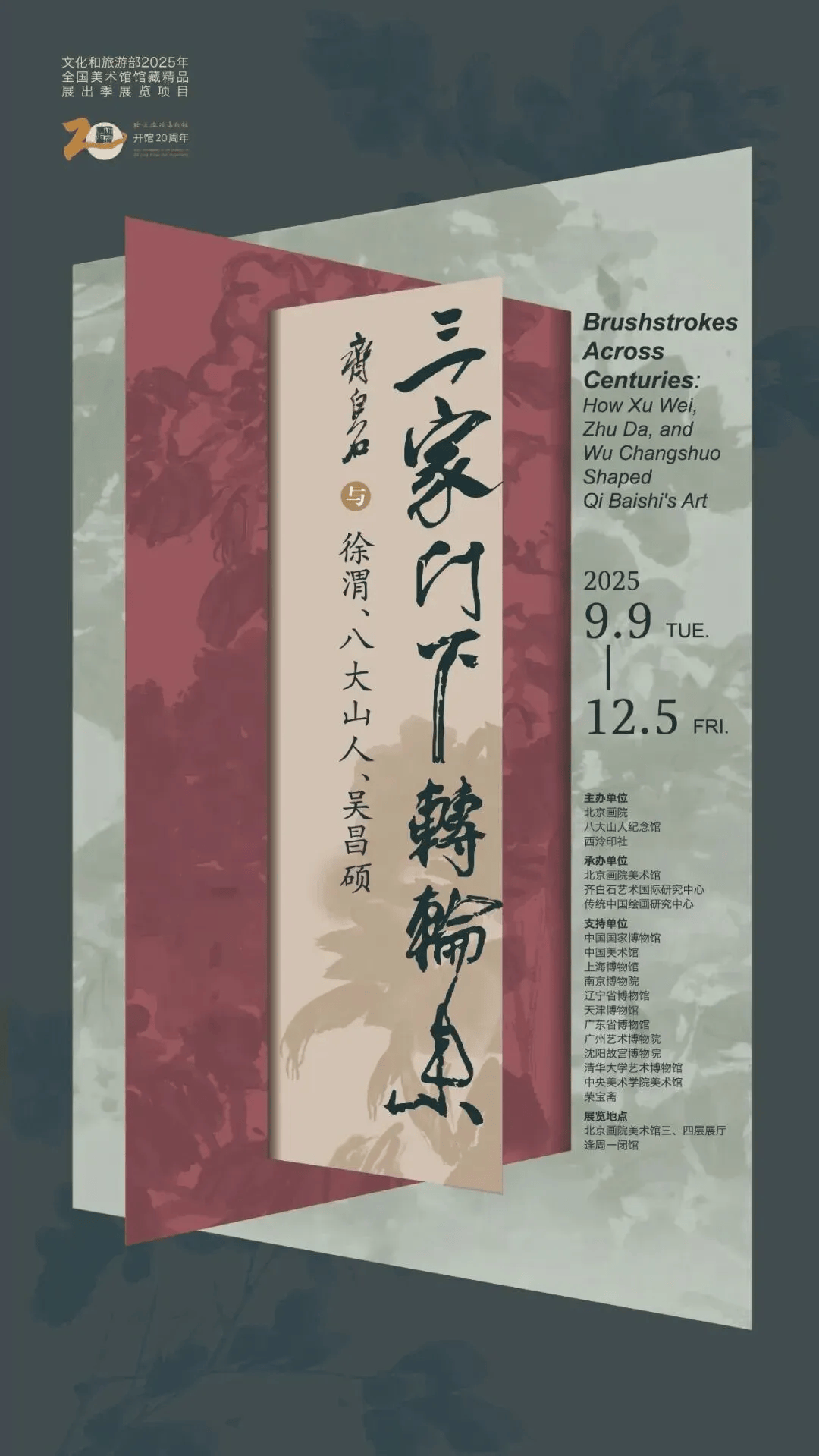

展览以齐白石对三家的致敬与师学为轴,展出了徐渭、八大山人、吴昌硕、齐白石作品70余件套,通过“百代同辉”“萍翁造化”“缶庐铁笔”“青藤雪个”四个单元,梳理了中国大写意花鸟画自明清至近现代的风格演进。

展览以午门西雁翅楼、正楼、东雁翅楼3个展厅为空间,呈现200件(套)珍贵文物,立体式阐释中华文明具有的突出的连续性、创新性、统一性、包容性、和平性,全方位展现故宫博物院从萌芽诞生到曲折成长,从步履维艰到阔步前行,从探寻求索到锐意创新的发展历程。

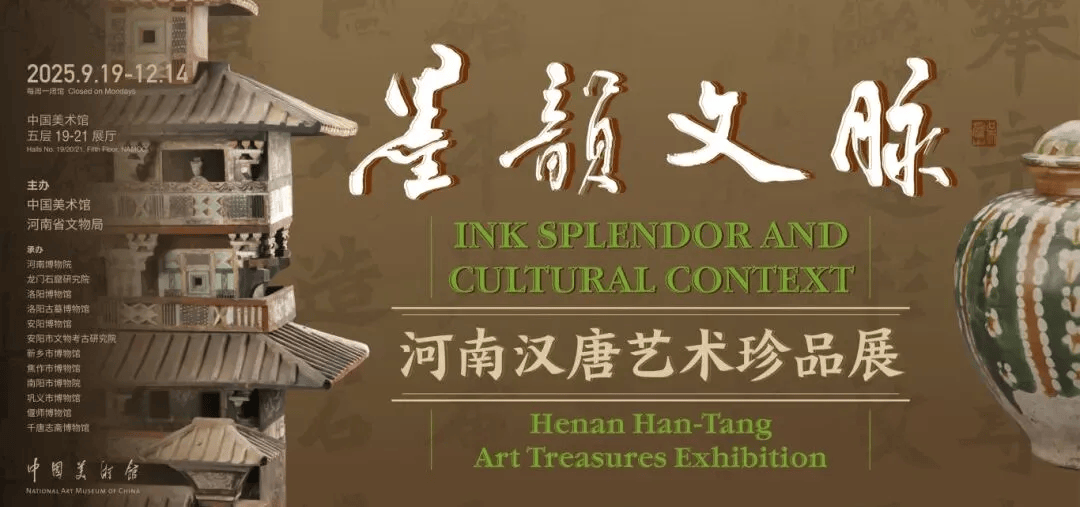

此次“墨韵文脉”系列展览,汇集12家文博单位的130余件(套)文物及相关展品,分为“朴拙天然”“刀笔传神”“形色流彩”三个部分,通过河南汉代至唐代的艺术珍品,彰显汉唐盛世的恢弘气象,并由此追溯中华文明连续性、创新性、统一性、包容性、和平性的历史根脉。

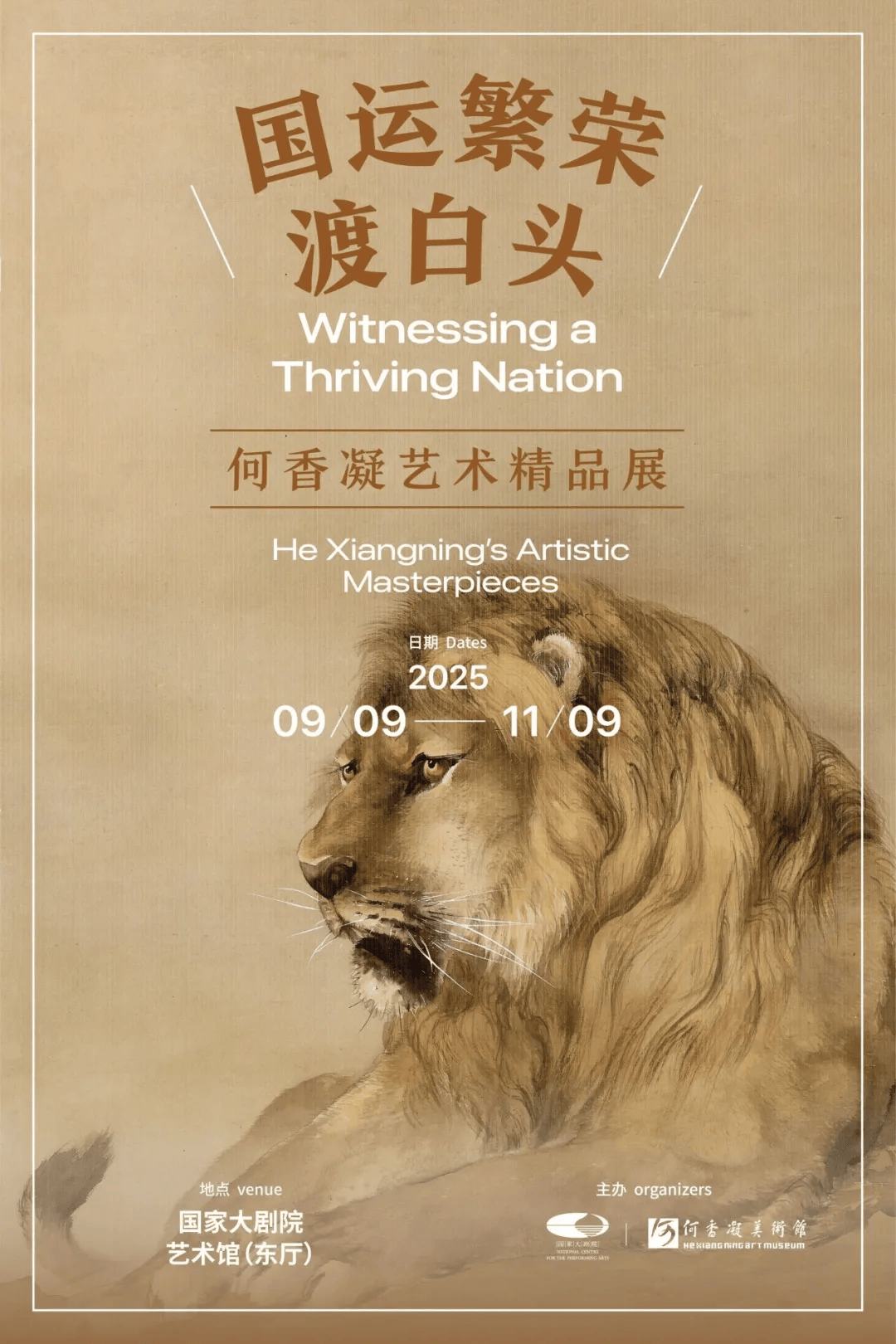

展览展出何香凝艺术生涯各时期代表作50余幅,辅以珍贵文献资料40余件,通过“国魂招得睡狮醒——觉醒年代的革命呐喊”“铁骨冰心正义持——烽火岁月的气节写照”“东风和暖胜西风——社会主义建设的艺术抒怀”三个板块,系统呈现其艺术创作与革命生涯交相辉映的壮丽画卷。

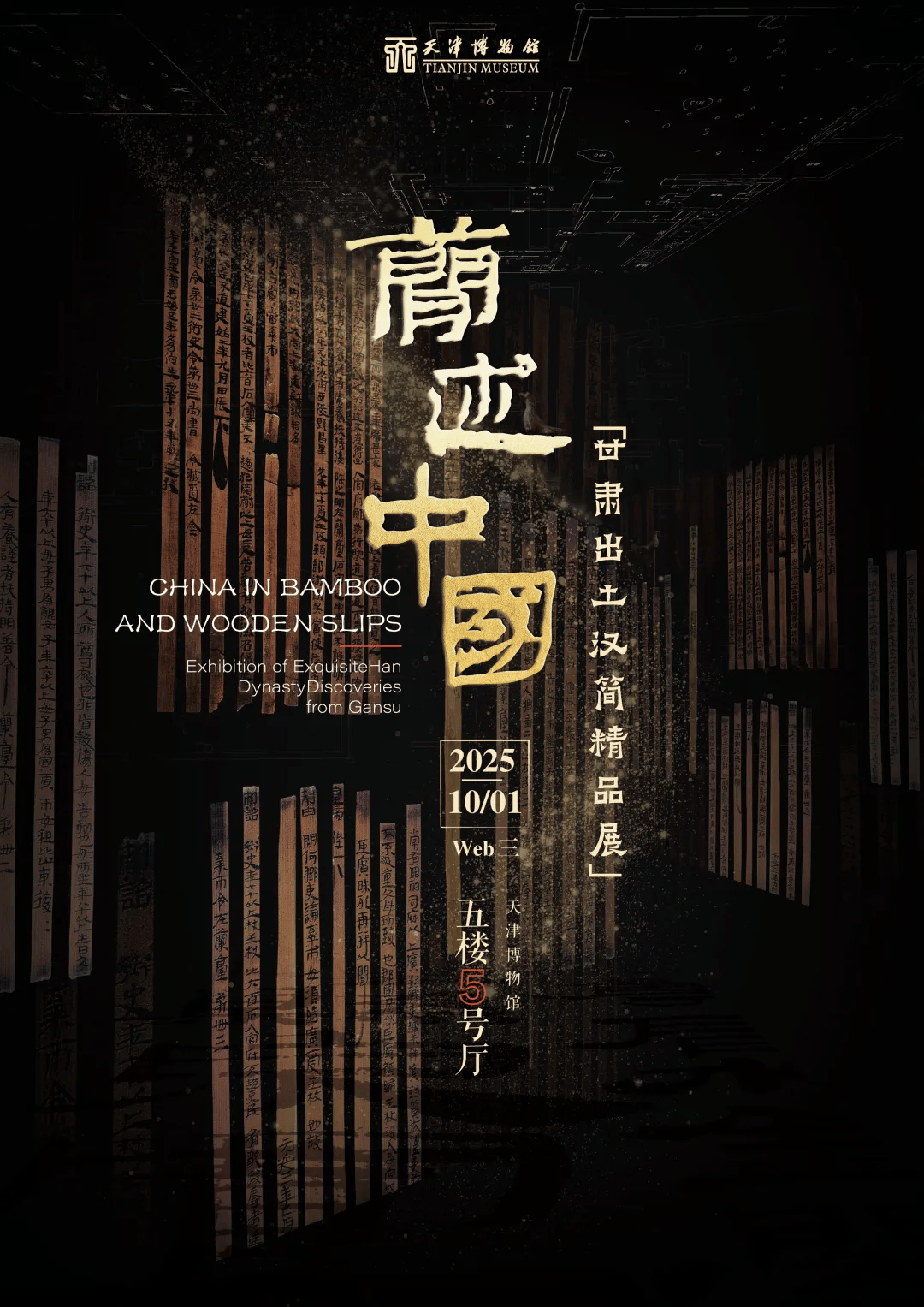

展览分“简牍时代”“简述丝路”“边塞生活”和“简牍墨韵”四个单元,通过260余件(套)展品,讲述简牍发现的历史、简牍中壮阔的丝路故事、汉代边塞居民的日常生活和汉简中蕴含的书法艺术。

本次展览分为“史诗高华”“人民纪神”“山河揽胜”“草木寄心”四大板块,共展出370位中国油画家的800余件作品。本次艺术展不仅汇集了当代中国油画创作最具代表性的艺术家们,也汇聚了近些年脱颖而出的部分优秀青年油画家,集中呈现了中国油画学会成立30年来不同时期的油画家经典作品,全面展现了中国油画的整体创作实力。

展览跨越千年时光,以甘肃玉门火烧沟遗址出土的金耳环为起点,循着“精工饰纪”“器载万象”“财富尺度”“万象光华”四大篇章徐徐展开。展览不仅系统梳理了金银器在古代社会中的多重核心价值,更清晰勾勒出中国金银艺术从萌芽到鼎盛的历史脉络。

“明劝诫、著深沉”“成教化、助人伦”是肖像画最初呈现的意义。“如镜取影”“传神写照”是创作者追求的范式体系。展览精选本院馆藏的70余件(套)明清肖像画作品,通过对明清肖像画的功能分类,立体生动地展现这一时期肖像画的演变和艺术价值。

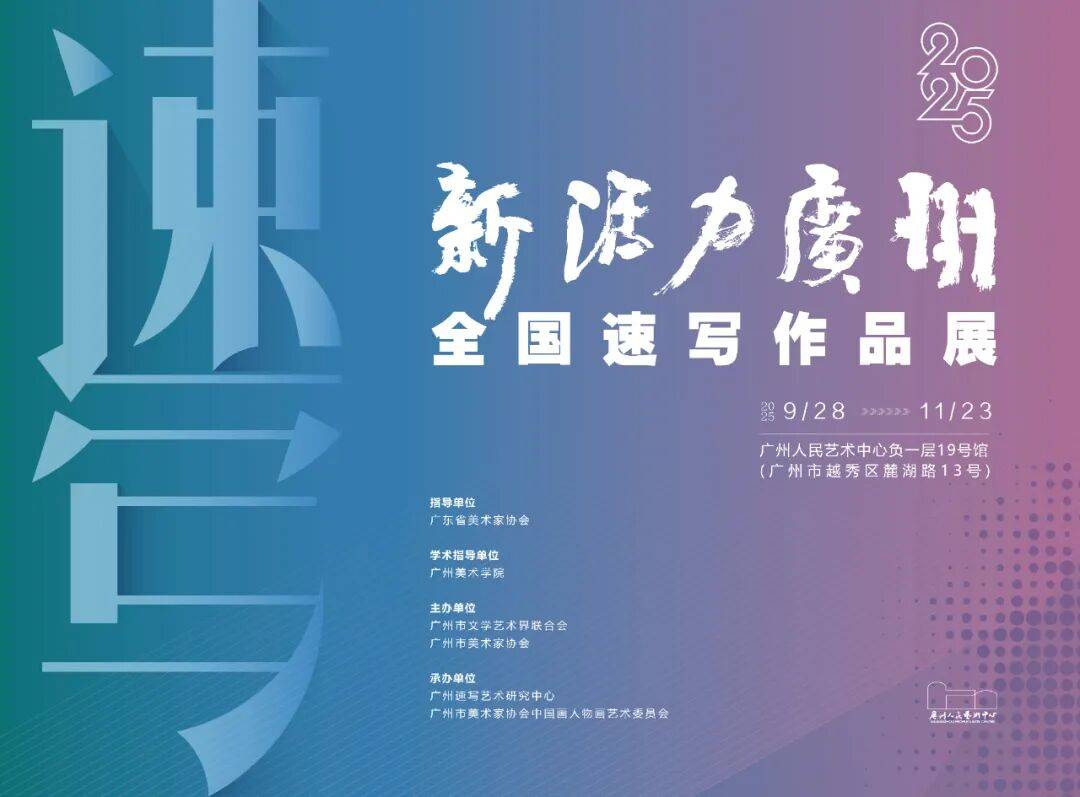

展览自今年5月启动以来,共征集到1336组投稿作品,并最终评选出310组入围作品(入选作品202组,优秀作品108组),同时展出特邀作品50件、评委作品13件。这些作品风格多元、题材丰富,既有对历史文脉的回溯,也有对当下活力的捕捉,尽显当代速写艺术的创新活力。

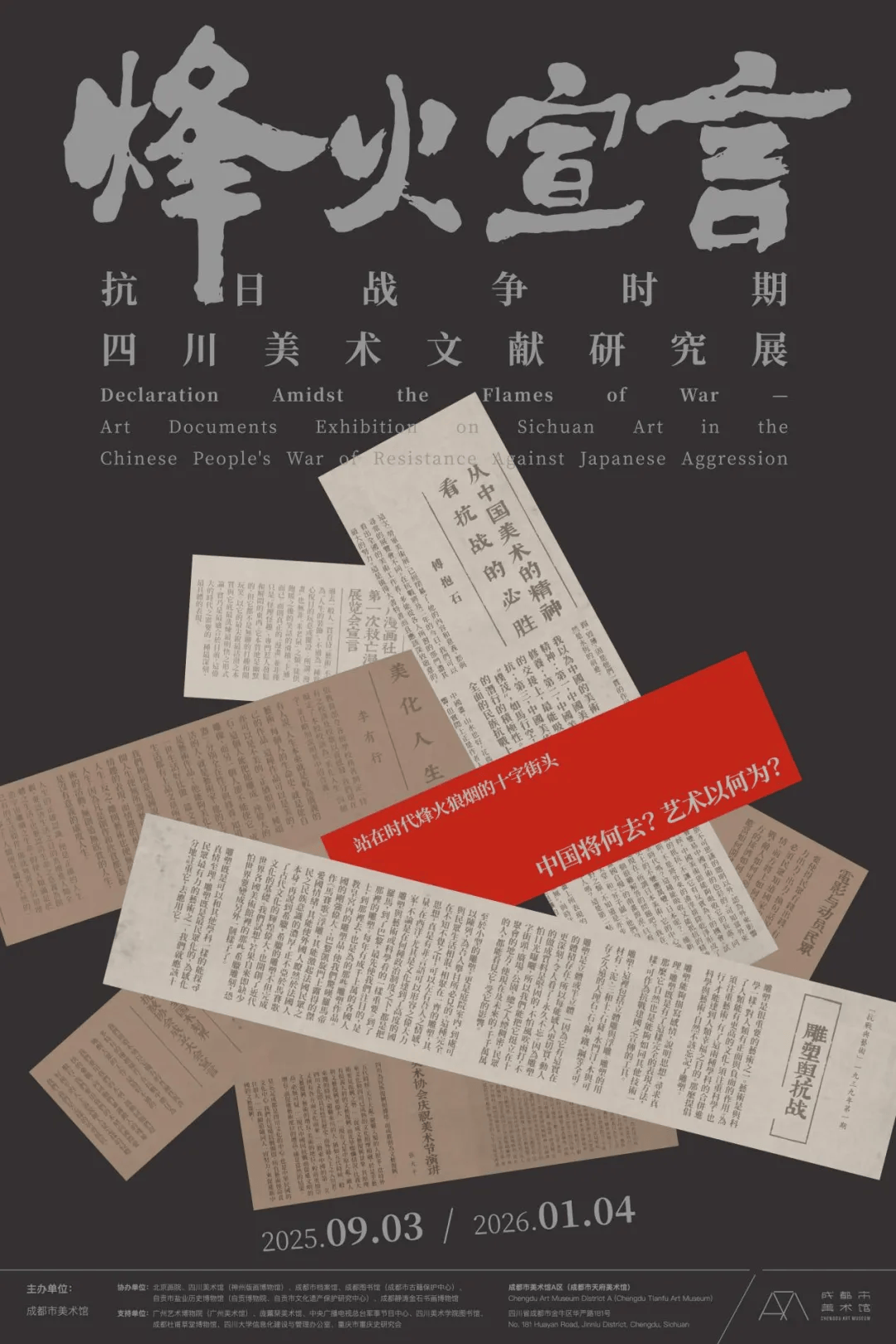

展览汇聚了张大千、徐悲鸿、傅抱石等艺术大家抗战时期在四川地区的佳作,用500余件文献资料与艺术作品,讲述与还原了烽火之中身处四川的艺术家们的时代群像。

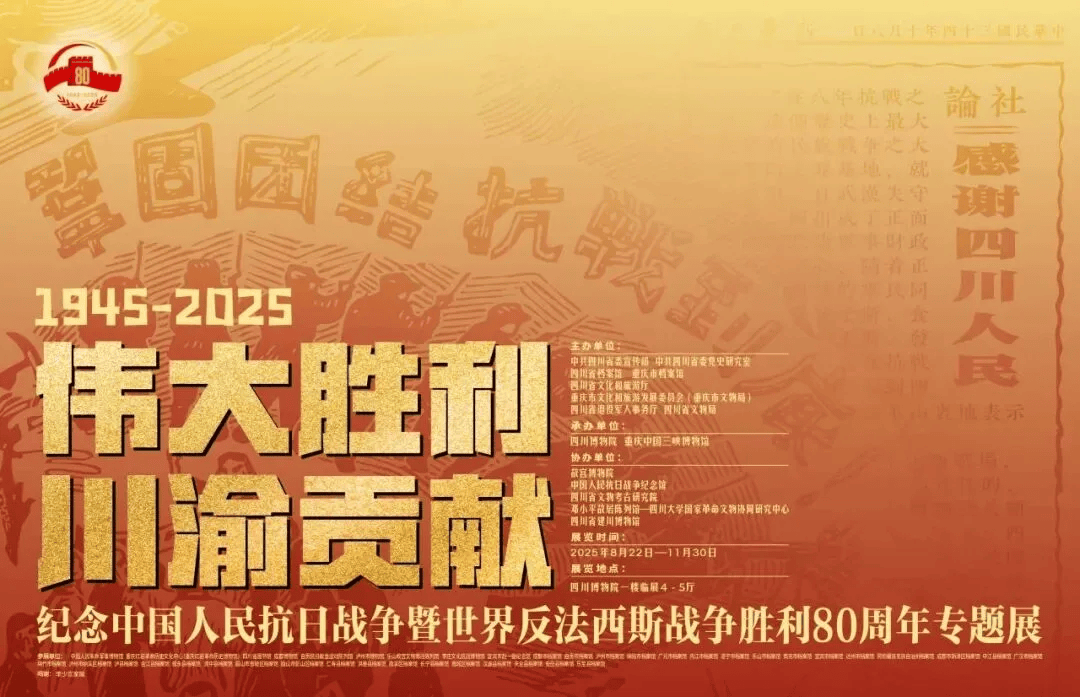

伟大胜利 川渝贡献——纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年专题展

展览汇聚四川省内外共49家文博、档案机构收藏的珍贵藏品和历史档案306件(套),勾勒出川渝作为全民族抗战重要大后方,在中国倡导建立并竭力维护的抗日民族统一战线旗帜下,倾尽人力、物力、财力积极参加抗战的壮阔史实。

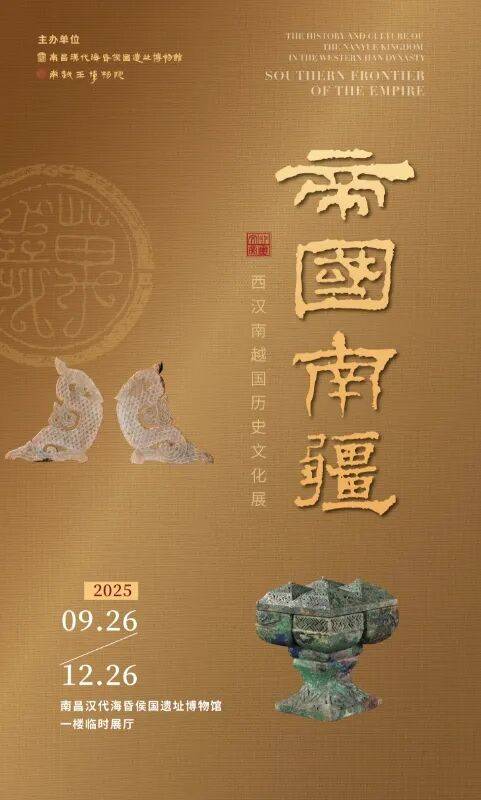

此次展览是南越王博物院与南昌汉代海昏侯国遗址博物馆的再度携手合作,通过双方相互交流,打破了地域界限,南越国与海昏侯国遗址出土的文物相互呼应,同为汉代诸侯国文化的重要载体,共同勾勒出大汉帝国南方世界的恢宏图景。

本次展览以“中西瓷艺的融会与影响”为核心,精选上海市历史博物馆馆藏的欧洲瓷器珍品136件。这些瓷器不仅展现了欧洲制瓷工艺的发展脉络,更处处可见中国瓷器文化的印记,生动诠释了“东风西渐”的文化交流盛景。

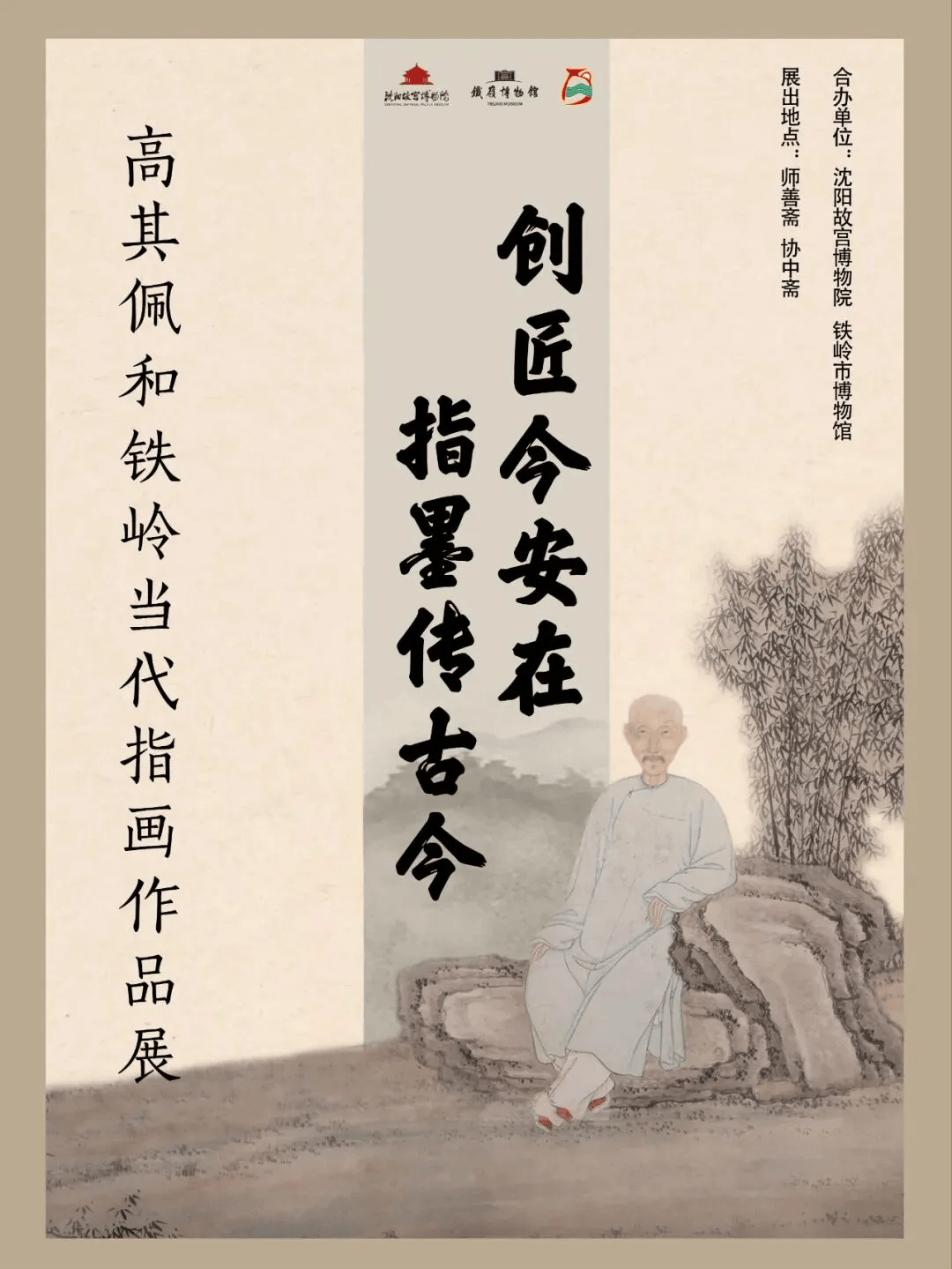

展览共展出沈阳故宫博物院藏高其佩指画作品14件(套)、铁岭市博物馆藏当代指画艺术家作品20件,既是对高其佩艺术精神的回望,也是对当代指画艺术生机与活力的呈现。清代画坛出现了以手代笔作画的“指画”流派,高其佩为其代表人物。其画风恣意洒脱,独辟蹊径,翰墨之外更见真趣,不仅将指画艺术推向新的高峰,也寄托了他对故乡铁岭的深情。

来源:根据网络公开信息综合整理(刊载此文重在交流与分享,若有侵权,请及时与我们联系,我们将第一时间进行处理)返回搜狐,查看更多